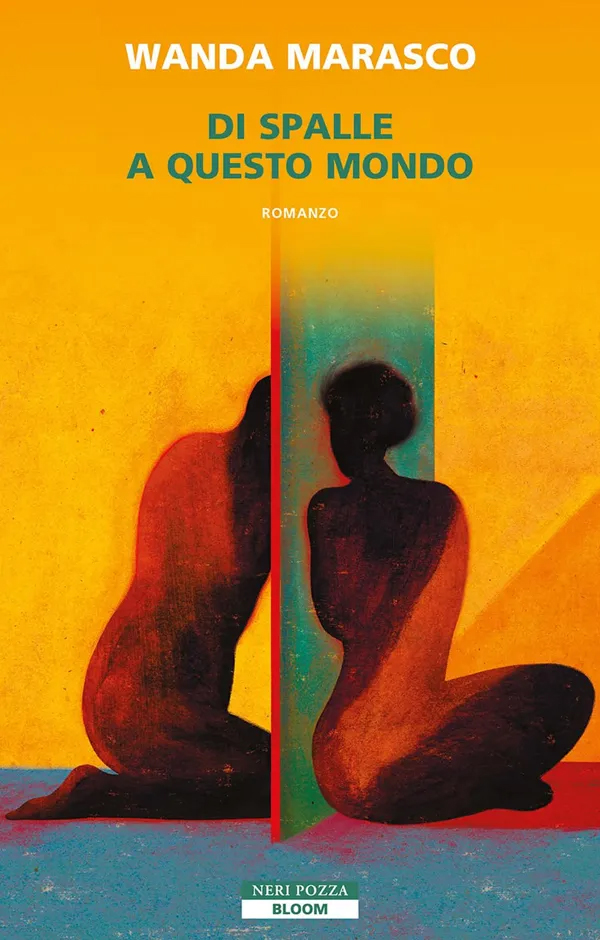

Wanda Marasco, Di spalle a questo mondo, Neri Pozza

«Architetto, ci ho pensato a lungo, la torre si può fare più alta? Studieremo bene la statica. Guardate qua, ho schizzato anch’io un bozzetto. Vorrei la massima elevazione. Il significato della massima elevazione».

«E ve l’ho detto, non si può fare. I trentacinque metri calcolati sono l’altezza giusta».

…Poi s’era messo a scherzare…

Cipolla sorrideva, lui no. La torre doveva essere la rappresentazione di una levatura morale, non si poteva scherzare sulla questione dei simboli.

«Non ve la prendete, dottore... E convincetevi. Trentacinque metri non sono pochi, la torre da quassù dominerà tutto». (p.159)

Nel deposito votivo scavato negli anni ’50 del secolo scorso presso la Porta Nord dell’antica città etrusca di Vulci sono stati rinvenuti numerosi ex voto offerti dai devoti alla divinità e poi religiosamente accantonati e sepolti.

Notevoli sono le raffigurazioni in terracotta di neonati in fasce e bambini di pochi anni intenti a giocare: supplica o ringraziamento per una nascita felice oppure dedica del nuovo nato a una dea della fertilità e degli inizi, Mater Matuta, Ino, Ilizia.